知らなかった!寺院で御朱印をもらうときのマナー

寺院で御朱印をもらうときのマナー① 【お参りをする】

御朱印は、スタンプラリーではありません。

御朱印は「納経印(のうきょういん)」ともいい、もともとは、巡礼などでお寺へお参りして、お経を納めた証しに押されたものです。

現在では、お経を納めることはほとんどありませんが、お参りをした証として、御朱印をいただくことができます。

そのため、御朱印をいただくときのマナーは、まずお参りをすることです。

お参りをする前に、御朱印帳を預けるということは、絶対にしないようにしましょう。

寺院で御朱印をもらうときのマナー②【書いていただいている間は静かにする】

御朱印を書いていただいている間は、静かにするのがマナーです。

書いていただいている間に、雑談をしたり、飲食をするのは控えましょう。

このマナーは、寺院だけではなく、神社で御朱印をいただくときも同様です。

寺院で御朱印をもらうときのマナー③【御朱印代は小銭で支払う】

御朱印は、300円や500円といった金額のことが多いです。

1万円札や5千円札などの高額紙幣を利用すると、寺院の方に手間をかけてしまいます。

御朱印をいただく前に、小銭を用意しておくのがマナーです。

知らなかった!神社で御朱印をもらうときのマナー

神社で御朱印をもらうときのマナー①【最初に参拝をする】

神社で御朱印をいただくときは、最初に御朱印をもらいに行くのではなく、先に参拝をしましょう。

御朱印をもらうことが目的となってしまい、参拝をしない方が多くなっているようです。

神社で御朱印をもらうときのマナー②【受付時間を守る】

御朱印の授与時間は、神社によって異なります。

受付時間外に「どうしても御朱印が欲しい」と無理を言う方がいて、トラブルになることがあります。

御朱印をもらうときは、事前に授与時間をチェックしておきましょう。

小さな神社で、社務所に1人しかいないときは、昼食時を外す気づかいも必要です。

御朱印をもらうときの注意点

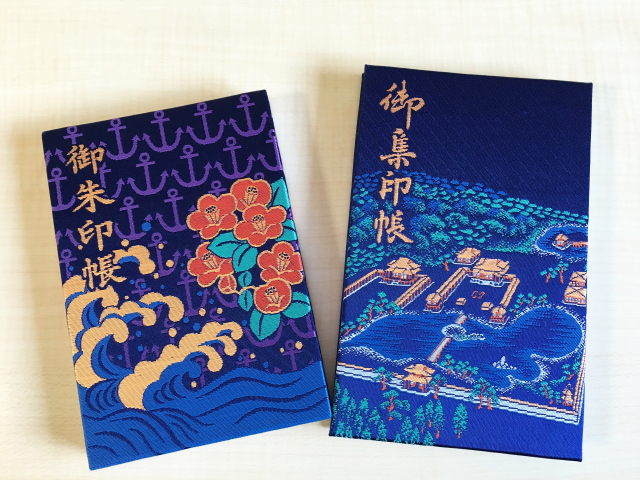

御朱印帳は寺院と神社で分けておく

日本では、古来から神仏習合(しんぶつしゅうごう)が一般的です。

神仏習合とは、神道と仏教が混在して、一つの宗教にまとまったものです。

しかし、明治時代に寺社をはっきりと区別するよう、神仏分離令が出されたため、寺院や神社によっては、混在した御朱印帳への御朱印を断られることがあります。

多くの寺院・神社では問題なく混在できますが、寺院と神社でわけておく方が無難です。

御朱印をもらう前に寺院と神社について調べておく

御朱印は、すべての寺院・神社でもらえるわけではありません。

偶像崇拝を禁止している、浄土真宗本願寺派や大谷派では、御朱印を授与しない方針となっているようです。

御朱印だけではなく、自分が参拝をする寺院や神社について、あらかじめ調べておくことをおすすめします。

御朱印帳の保管方法とは

御朱印帳は、神棚や本棚に置いたり、専用のケースに保管する方が多いです。

どの方法でもいえることですが、御朱印帳を粗末に扱うのはNGです。

参拝の思い出として、大事に保管することが大切です。

さいごに

御朱印をもらうときのマナーを紹介しました。

御朱印だけを目的に寺院や神社へ行くのではなく、マナーを守って参拝をするようにしましょう。